国网苏州市吴江区供电公司

随着全球能源格局的深刻变革和我国能源转型战略的深入推进,绿色能源项目成为实现“双碳”目标的核心路径。能源法在引领我国能源发展方向、推动新型能源体系和新型电力系统建设以及构建全国统一能源市场体系中发挥着关键作用。完善的能源法律框架不仅为绿色能源项目提供了制度保障,还通过政策协同和技术驱动,促进了我国能源结构的优化和可持续发展。

能源法在全球能源格局下的适应性调整

(一)适应国际规则的法律保障机制

我国特有的能源资源分布情况,要求必须建立针对绿色能源项目的专门性法律保障体系。国际能源署在今年10月7日发布的《2025年可再生能源》报告中预测,未来5年全球可再生能源新增装机容量将达到之前5年增量的两倍。报告称,到2030年全球可再生能源装机容量预计将增加4600吉瓦,相当于中国、欧盟和日本发电量的总和。我国目前保持着全球最大规模的风电和光伏市场,2024年,风电装机规模达到4.8亿千瓦量级,光伏装机突破6.2亿千瓦关口,较上年分别实现了18%和22%的增长幅度。

绿色电力认证制度与碳交易机制的衔接问题同样值得关注。2024年,我国绿色电力证书交易量虽已达到200亿千瓦时规模,但仅占全国总发电量的4%,与欧盟地区15%的占比水平相比差距明显。《巴黎协定》提出的碳减排目标被充分融入能源法律体系之中,将有力促进绿色电力市场与碳交易市场的协同发展效应。实例表明,完善的法律体系框架能够显著提升新能源项目在市场环境中的竞争优势地位。

(二)应对市场波动的能源安全保障

全球能源市场波动引发的能源安全挑战亟待通过能源法予以应对。显著增强的是能源供应稳定性,地缘政治风险、欧佩克政策调整、全球需求预期等变化对国际油价趋势产生重大影响。剧烈波动的国际油气价格在2024年表现尤为突出,我国能源安全承受压力。分布式能源与微电网,作为新型电力系统关键组成部分对化石能源依赖程度的降低具有显著效果。

呈现快速增长态势的是2024年全国分布式光伏装机容量,达到2.3亿千瓦,同比增长30%,发展势头迅猛。同期微电网项目数量攀升至1500个,35%的增长率同样值得关注。但与此同时,激励政策与并网规范的不完善问题在现实中仍然存在,部分项目运行效率偏低。在四川某分布式光伏项目,并网补贴政策的缺失导致其2024年投资回报周期延长至8年,远超5年的预期值。

统一并网标准与财政补贴机制,可缩短项目回报周期,提升投资吸引力。微电网具备的灵活性特征及其抗风险能力对保障能源安全尤为关键。2024年数据显示,局部停电场景中,微电网确保了95%的供电保障率,明显超越了传统电网80%的水平。在浙江某微电网项目中,供电连续性提升20%,2024年为当地工业园区节省约3000万元停电损失。由此可见,建设标准与运营规范的明确化通过能源法实现后,能源供应稳定性的进一步提升将成为可能。

能源法在新型电力系统建设中的保障功能

(一)法律规范

国家能源局2024年最新统计数据显示,相较于2018年12.5%的风电弃电率和7.3%的光伏弃电率,已分别降至4.1%和2.8%的水平。这种改善现象的出现,得益于相关法律法规和政策措施的不断完善,推动形成了更加科学高效的可再生能源消纳机制。

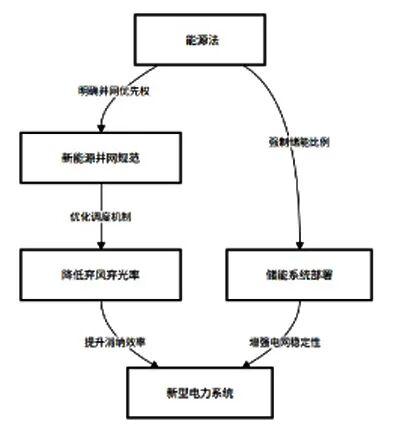

图1 能源法促进可再生能源并网及储能部署流程

值得关注的是储能系统规模化应用趋势的形成,能源法中强制性条款的推动作用不可忽视。2023年《电力法实施细则》修订版中明确规定:新建风电及光伏项目须配置不低于15%容量的储能设施。电网应对新能源间歇特性的能力由此获得显著增强。如图1所示,从能源法颁布实施到新型电力系统构建的关键路径得以完整呈现。优先并网权的确立与强制储能比例的设定通过该图清晰展现,调度机制的优化与储能设施的大规模建设共同作用的结果是:弃风弃光现象的减少化以及电网对可再生能源接纳度的提升化,最终实现整个系统稳定性能的强化。

(二)技术激励

电力市场化改革的推进在能源法框架下得以实现,储能技术与需求侧响应等新兴技术应用因此受到激励。截至2024年,分布式能源装机容量达到2.3亿千瓦,占全国总装机容量的比例达18.7%。分布式能源及虚拟电厂参与市场交易的法律基础是《电力市场运行基本规则》,电力系统灵活性由此获得提升。在浙江地区某虚拟电厂试点项目中,通过需求侧响应机制,2024年度累计调节电力负荷超过500万千瓦时,电网平衡能力显著增强。

(三)市场机制优化

新型电力系统的稳定性,在能源法保障下,通过电力调度的规范化与输配电网络的优化实现。根据2024年度数据,特高压输电线路新增5000公里规模,跨区域输电能力达3.2亿千瓦。新能源电力在全国范围内的消纳,获得有力支撑。智能电网建设方面,能源法对电网企业提出明确要求。因新能源波动引发之电网故障现象,实例显示已呈现显著下降态势。

能源法在全国统一能源市场体系的支撑作用

(一)统一市场规则

资源禀赋存在明显地域差异,在我国辽阔疆域内表现得尤为突出:西部地区富集的风光资源与有限的本地消纳能力形成鲜明对比,而东部发达地区则持续面临清洁电力供应不足的困境。通过能源法的颁布和实施,电力交易规则的全国性统一化进程得以推进,长期形成的区域性市场壁垒也由此被打破。风电光伏等可再生能源的跨区域消纳问题获得显著改善。

《电力中长期交易基本规则》等配套法规在能源法项下,跨省区电力交易的法律基础得以确立。交易流程标准化与结算机制规范化得以实现。国家电网2024年度运营数据显示,1.2万亿千瓦时的跨区域交易总量中,绿色电力占比实现跨越式增长——从2020年的15%跃升至32%。数据显示,甘肃某风电基地300亿千瓦时的清洁电力成功输送至华东地区,该地区燃煤发电占比因此出现明显下降。现货市场建设同样会获得更多法律支撑。2023年试点省份的数据表明,8个省级现货市场中绿色电力交易量同比增幅达45%,新能源消纳效率继续获得提升。资源进一步配置优化后,全国统一能源市场的雏形正在形成。

(二)完善价格机制

在绿色电力价格形成机制的完善过程中,有关能源的法律法规发挥了关键性作用。可再生能源与传统能源间的公平竞争关系由此得以建立。传统煤电因成本优势长期占据主导地位,而风电、光伏等新能源则处于竞争劣势状态。市场化定价机制与绿色补贴政策的引入,使得价格合理化进程逐步推进。国家发展改革委2024年数据显示,风电上网电价降至0.35元/千瓦时水平,光伏发电价格亦降低至0.38元/千瓦时幅度,与煤电价格差距缩小至10%以内范围。

图2 能源法完善绿色电力价格机制流程

绿色电力证书交易体系也将在能源法框架下获得充分发展。2024年,全国绿证交易量突破一亿张规模,较上年增长60%。山东某光伏企业的实例表明,通过绿证交易获得2000万元额外收益成为可能。运营成本的有效降低显而易见。辅助服务市场的规范化同样值得关注。储能设施与调峰资源参与价格竞争受到鼓励,2024年,全国辅助服务市场交易额达到500亿元规模,同比增长30%幅度。如图2所示,该流程呈现了从法律完善到统一市场形成的演进路径:市场化定价机制的引入、绿证交易体系的建立以及辅助服务市场的规范构成三大核心步骤。新能源项目收益的增加与可持续发展能力的提升通过这些措施得以实现。

(三)强化监管体系

在能源法体系框架下,市场监管机制进一步构建与完善,对于市场操纵现象及价格非正常波动行为的防范具有显著效果,全国范围内统一性能源市场的公平性特征由此获得保障。多元化趋势日益明显的电力市场改革进程中,参与主体数量的增加带来了操纵风险上升的可能性。能源法实施后,《电力市场监管办法》等文件将进一步明晰监管机构的具体职责与违规惩戒措施。2024年度国家能源局公布数据显示,电力市场领域查处的违规事件达120例,涉及资金规模约15亿元,其中价格操纵类案件所占比例高达40%。某省级电力交易中心因违反操作规范被处以5000万元罚款,对市场失序行为产生了强有力的震慑效应。在电力市场信息透明度提升方面亦取得进展:2023年,全国性电力交易平台公开的交易数据比例由原先的60%上升至90%,市场各参与方信心程度增强。跨区域交易公平性亦纳入监管范畴,2024年跨省电力交易履约率平均值达到98%,较2020年同期数据提升了5个百分点。

关于能源政策标准完善路径的思考

(一)强化政策协同

在环保领域与气候变化应对领域,存在着法律之间的协同性不足问题,绿色能源发展由此受到合力效应削弱的制约,实现“双碳”目标亟需系统性政策支持。根据生态环境部2024年数据显示,全国碳排放权交易市场交易额虽突破300亿元大关,参与碳交易的绿色电力项目比例却仅为30%,这一数值显著低于欧盟地区60%的基准水平。完善绿色电力与碳市场联动机制的关键在于能源法与环保法的有效衔接。实例表明,江苏某风电企业由于缺乏明确碳交易法律指引,其2024年碳市场收益仅占总收入的5%。跨部门协作机制的建立对于政策协同具有重要价值,2023年国家能源局同生态环境部联合政策试点的覆盖率仅达40%,与80%的目标值存在显著差距。通过能源法修订工作明确碳排放配额与绿色电力交易的对接细则,将有助于提升绿色能源项目在经济收益与社会效益层面的双重价值。

(二)完善技术标准

在储能系统、微电网技术以及虚拟电厂等新兴领域,呈现较高要求的是新型电力系统对技术的灵活性与智能化程度,然而多数现有技术标准仍建立在传统电力系统框架基础上。根据统计数据,全国范围内微电网项目数量已达1200个,但30%的项目并网稳定性存在问题——浙江某微电网项目存在15%的并网失败率,其原因在于相关技术标准的缺失。涉及储能装置、微电网运行以及虚拟电厂的技术标准体系需要能源法推动建立,具体包括设备接入条件、运行管理规程和安全技术要求等方面。中国电力科学研究院2024年调研结果表明,尽管全国虚拟电厂总调节能力达到2000万千瓦规模,实际利用率仅维持在65%水平。由此可见制定强制性技术规范,既能促进新能源技术应用效率的提升,又可实现系统运行风险的显著降低。

国网福州供电公司工作人员正在对光伏设备进行巡检。 CFP

在国家能源战略和全球能源格局的驱动下,能源法通过规范技术标准、激励市场化改革、保障系统稳定性,强化政策协同与技术创新,推动新型能源体系、新型电力系统及全国统一能源市场体系的高效建设,为实现“双碳”目标和可持续发展提供了有力支撑,为绿色能源项目提供了坚实法律保障。

审核|王茜 王婧 渠洋

校对|白馗 张雪慧 张波