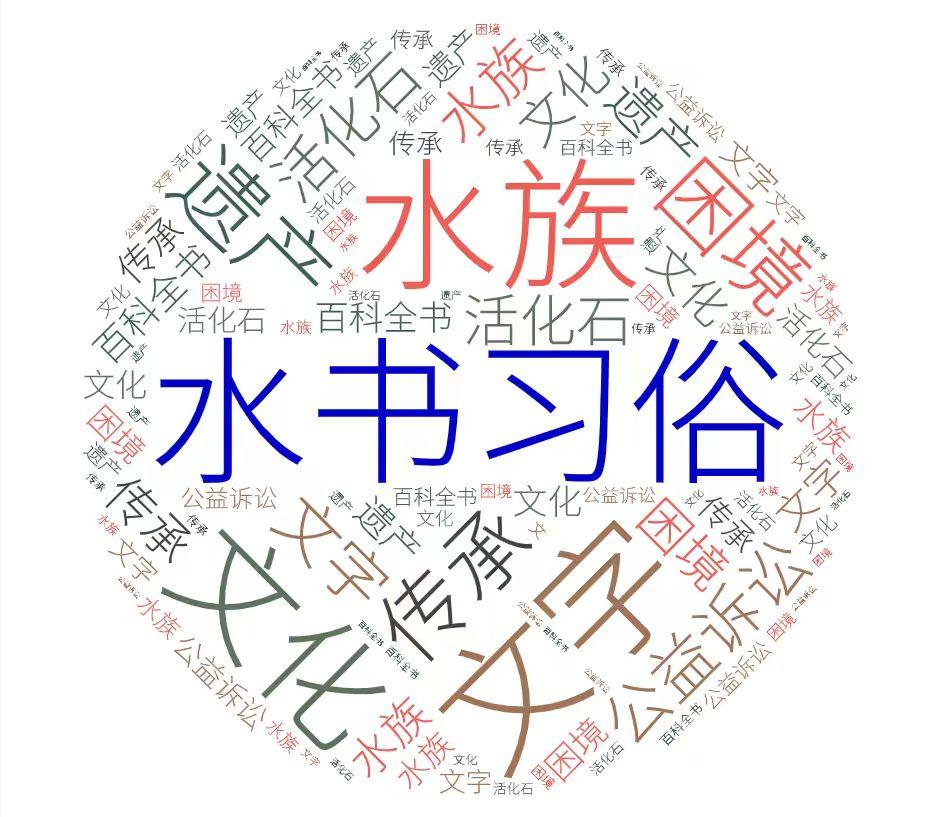

公益诉讼检察破解千年“水书习俗”写不出、读不懂、传不下的困境——

这里的年轻人用水书送祝福

(漫画由AI生成 易得香制作)

◆水书作为水族的百科全书,记载着水族的天文历法、宗教信仰与生活智慧,是水族人民生活的指引。

◆“水书习俗”面临传承人年龄断层、保护措施缺位、抢救性保护滞后、保护工作碎片化等问题。

◆检察机关向行政机关提出“制定专项保护方案、落实资金保障、培育传承人才、建设传习阵地、开展抢救性记录”五大整改方向。

◆检察建议发出后,雷山县已新增水书爱好者60余人,其中30岁以下青年占比达40%,“水书习俗”从“濒临断档”转向“活态传承”。

水书,水族古文字、书籍的汉译通称,记录着水族天文历法、原始信仰、伦理道德、生产生活等诸多方面的内容,水族语言称其为“泐睢”,是我国仅有的17个有自己传统文字的民族之一的独特文字。水书的起源可追溯至先秦乃至更早时期,与中原甲骨文、金文同根同源,部分符号甚至与7300年前的安徽双墩遗址符号、4000年前的夏代陶器符号吻合,堪称研究人类早期文字演进的“活化石”。

水书的形成、发展、传承和以此构成的与水族生活相关的习俗,被称为“水书习俗”。2006年,“水书习俗”被列入首批《国家级非物质文化遗产代表性项目名录》。2022年,“中国·贵州水书文献”跻身《世界记忆亚太地区名录》。这份跨越千年的文化瑰宝已获得世人认可。

然而,在贵州省雷山县的深山里,“水书习俗”正面临着高龄传承人相继老去、识读群体日渐稀少、传承断档等危机。雷山县检察院充分发挥公益诉讼检察职能,督促行政机关为“水书习俗”搭建起“活态传承”机制,让古老文化在新时代重焕生机。

1.1万人中只有不到10人能看懂水书

“全乡1.1万人,能看懂水书的还不到10人。3位传承人平均年龄81岁,再没人学的话,老祖宗的智慧就要断在我们这一代了!”今年2月,雷山县两会上,达地水族乡人大代表联名提交了一份水书传承存在危机亟须重视的建议。

达地水族乡是雷山县唯一的民族乡,全乡常住人口1.1万余人,水族群众世代在此繁衍生息。

作为水族的百科全书,水书记载着水族的天文历法、宗教信仰与生活智慧,其中记载的“水历”展现了先民对天象的精准观测。水族最隆重的“端节”就是依据“水历”确定日期,婚丧嫁娶、农耕动土等仪式则要靠水书指引流程。

水书字数少、文字符号体系独特,文本不能独立表达意义,需要依靠水书先生根据水书所载相关条目,结合口传内容作出解释才具有意义。因此几千年来,水书是靠一代又一代的水书先生通过口传、手抄的形式流传下来的,它是水族古文字抄本和口传心授文化传承的结合。

水书先生与水书的结合是传承水族传统文化的重要前提。而今,达地水族乡能看懂和会写水书的只有几个人。一旦他们离世,那些未成文的依靠口口相传的文化密码将永远消失,水书面临“写不出、读不懂、传不下”的困境。

“水书习俗”传承难在哪?

依托代表建议与检察建议双向衔接转化工作机制,5月,雷山县人大常委会将代表建议转交给该县检察院。雷山县检察院将代表建议转化为案件线索立案,并成立专门办案组。

“水书习俗”在水族人民的生活中具有如此重要的作用,那么,造成其传承危机的症结在哪里?一个一万多人口的民族乡,为何只有寥寥几人能识读水书?

“水书不是简单的文字,每一个符号背后都是水族的历史。现在年轻人为了生计外出打工,愿意学的少,我们想教也没条件,心里急啊!”走访中,93岁的“水书习俗”县级传承人王治良,握着检察官的手道出了心中的焦虑。

办案组耗时一个月,走遍了达地水族乡的10个村寨,白天跟着传承人走访村民,晚上在村委会整理资料,查阅非遗保护档案,还专门请教贵州省非遗保护中心的专家,最终摸清了“水书习俗”传承危机的“病根”。

“传承人年龄断层是核心难题,识读与书写人才极度稀缺,3位核心传承人年事已高,身体机能衰退,无法系统授徒传艺,而具备基础识读能力的村民多为中老年人,年轻群体参与意愿低,‘水书习俗’传承存在断档危机。”检察官漆泽成说。

其次是保护措施缺位,无固定传习场所,传承活动开展随意,未设立专项保护经费,文献整理、技艺记录、培训交流等工作难以推进,“传男不传女”的传统习俗则进一步缩小了传承范围。

最紧迫的隐患是抢救性保护滞后,未对高龄传承人的口述内容、书写技艺进行数字化留存,水书文献原件没有进行专业化保存,部分珍贵文献已出现霉变、破损,存在“人亡艺失”的不可逆风险。

此外,文化保护涉及文体广电旅游、财政、教育等多个部门,但各部门在“水书习俗”保护工作中衔接不畅,未形成“资金—人才—阵地”联动的保护格局,导致保护工作碎片化。

“水书不是‘古董’,而是能应用在当下的日常生活中。保护它,不能只靠‘抢救’,更要建立长效机制,让年轻人愿意学、能学会、用得上。”雷山县水家学会会长王兴武说,检察办案的目标不仅是要解决眼前的紧迫问题,更要推动搭建“水书习俗”传承制度体系。

检察建议提出五大整改方向

针对调查发现的问题,雷山县检察院依据非物质文化遗产保护法、《贵州省非物质文化遗产保护条例》,向该县文体广电旅游局发出检察建议,明确提出“制定专项保护方案、落实资金保障、培育传承人才、建设传习阵地、开展抢救性记录”五大整改方向。为避免建议一发了之,检察机关还主动对接财政、教育等部门,推动形成“多部门协同、全链条保护”的工作格局。

根据检察建议,雷山县文体广电旅游局迅速协调解决“水书习俗”非遗传承保护专项经费10万元,用于文献整理、技艺记录和传习活动;同时将达地水族乡民族文化传承经费80万元纳入年度财政预算,为“水书习俗”传承提供长期稳定资金支持。

为解决人才断层之困,该局建立“梯队式”人才库,将3名县级传承人、23名中青年传承骨干纳入“雷山县民族文化传承人才库”,发放人才补贴,提供专业培训,将普查中新发现的42名具备基础识读能力的村民纳入后备人才库,联合达地小学开设“水书习俗”特色课程,编写《水书基础识读》乡土教材,每周安排一个课时教学,让“水书习俗”走进课堂,培养青少年的文化认同感,从源头扩大传承群体。

同时,在达地村、乌达村建成2个“水书习俗”传习点,配备桌椅、书写工具、展示展板等设施,为传承人提供固定授艺场所;利用水族瓜节、春节等传统节日,开展“水书书写大赛”“习俗展示”活动,让“水书习俗”从“小众传承”走向“大众认知”。

雷山县文体广电旅游局还投入5万元建立水书数据库,记录下3名高龄传承人20余万字口述内容,收录水书文献原件36册、复印件120份,对珍贵文献进行数字化扫描和专业化保存;同时拍摄水书书写技艺视频,为后续传承提供直观教材,彻底消除“人亡艺失”的隐患。

“以前教水书全靠一张嘴、一支笔,现在有了传习点,还有经费支持,我能把一辈子的经验慢慢教给年轻人了!”9月的一天,检察官来到达地水族乡“水书习俗”传习点,78岁的传承人陆邵武正在向青年村民传授“水书习俗”。

如今,走进达地水族乡,不仅能在传习点看到村民学习“水书习俗”的场景,还能在节日庆典中见到年轻人用水书书写祝福语,古老文字正以全新的方式融入现代生活。检察建议发出后,雷山县已新增水书爱好者60余人,其中30岁以下青年占比达40%,“水书习俗”从“濒临断档”转向“活态传承”。

从火塘边的手抄卷,到课堂里的教材、数据库里的数字档案,水书的重生,是检察公益诉讼守护民族文化的生动实践。这份跨越千年的文化密码,不仅记录着水族的过去,更在法律的护航下,走向了充满希望的未来。

(本报通讯员汪静)